研究開発の第一人者が語る

生体健康科学研究所 所長 寺沢 充夫 博士(工学)

マイナスイオンが豊富な場所、「滝の近く」や「森林」、もしくは「海辺」でしょうか。こういった場所に行ったときに、爽やかな気持ちよさを感じた経験がある方は多いと思います。

私がマイナスイオンの研究に携わるようになったのは、玉川大学工学部で教授をしていた90年代後半からになります。

水破砕式の『空気イオン発生器』が生体に及ぼす影響を調べて欲しいという依頼を頂いたのがきっかけでした。

当時の日本は何度目かの健康ブームが起こっている最中で、神秘的な響きを持つマイナスイオンの健康力が大きな注目を集め、様々な製品が開発されていました。

その中には確かに粗悪な製品もあり、マイナスイオンはニセ科学というような声もありました。

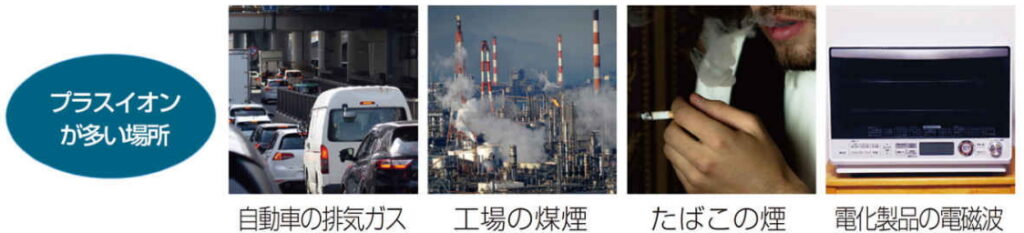

滝や森林といった場所で感じる心地よさは、水が激しくぶつかり合って発生するマイナスイオンによるもので「レナード効果」と呼ばれています。さらに大気中には宇宙線や放射線などによって、常にマイナスイオンが発生していますが、現代は排気ガスや電磁波などにより、私たちの周りはプラスイオンで溢れています。

こうした自然界のマイナスイオンは癒し効果はあるものの、健康に影響を及ぼすほどの大きな効果はありません。そこで強制的にマイナスイオンを空気中に発生させる、さまざまな製品が誕生したのが2000年頃になります。

マイナスイオンが私たちの健康にいい影響を与えることは、高田蒔博士(故)の生体マイナスイオンの研究で明らかになりました。博士が確立した電位治療器を用いたマイナスイオン療法は副作用がなく、健康を維持するために良いものであることが立証されていました。

ですが、

空気中のマイナスイオンについては、測定の難しさもあり解明されていない部分も多く、2000年代に盛んにマイナスイオンの研究が行われました。その経過で、効く·効かないの論争にまで発展していきました。私もその渦中にいた研究者のひとりでした。私はマイナスイオン環境下とプラスイオン環境下でそれぞれが与える生体への影響を、ラットを用いて研究していました。

マイナスイオンに曝露されたラットは学習面において有意に高く、脳脂質の酸化を抑えられた結果になりました。またいくつかの研究により、血糖値と乳酸値を下げ、ビタミンB1の消耗を少なくし、生体に良い効果がもたらされる結果を得ることができました。

私事にはなりますが、私は定年退職を迎えた65歳のときに前立腺がんが見つかり、転移もしているため手術はできないと診断されました。そこで放射線治療と合わせてマイナスイオン療法を試してみたところ、PSA値が減少し、82歳の現在も元気に趣味の菜園を楽しむことができています。

人生100年時代と言われている昨今、マイナスイオンの力を借りて100歳近くまで元気で人生を楽しみたいと思っています。

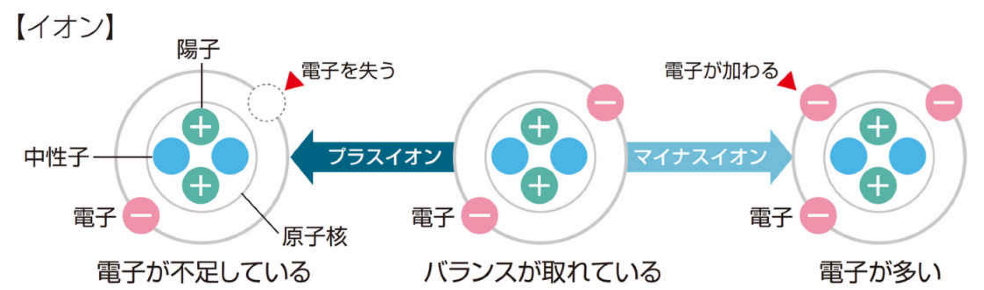

空気中にある原子や分子などの微細な物質は、プラスまたはマイナスの電荷を帯びて浮遊しています。このプラスの電荷を帯びたものがプラスイオン、マイナスの電荷を帯びたものがマイナスイオンです。

マイナスイオンは正式名称を「負イオン」または「ネガティブ·イオン」と呼びます。マイナスイオンという言葉は日本独自のものとされている。

イオンという言葉はギリシャ語の「さすらう」が語源だと言われています。大気中でプラスイオンとマイナスイオンはいつまでも分かれたままでいるわけではなく、中性を保とうとして絶えず合体を求めて相手を探して移動しています。これがさまよっているように見えることからイオンと名前が付きました。

これはドイツの物理学者フィリップ·レーナルトが、滝つぼの周辺からマイナスイオンが発生していることを解明したのが始まりといわれ、レナード効果として知られています。また森林や海辺、公園など、私たちが「清々しい」「気持ちがいい」「心地よい」と感じる場所にもマイナスイオンが多くあります。

20世紀初頭のノーベル物理学者のフィリップ·レーナルトが提唱した「空気中で水分が分裂するとき、大きな粒子はプラスに帯電し、小さな粒子はマイナスに帯電する」とした定義。1905年にノーベル物理学賞を受賞している。

逆にプラスイオンが多い場所は、交通量の多い場所やテレビなど電化製品の多い部屋、たばこの煙、花粉、ほこりなどがあげられます。さらにアンモニアやアセドアルデヒトもプラスイオンです。こうしたことから考えると、都市部の生活ほどプラスイオンに囲まれた環境にあると言えます。

空気中に浮遊するイオンの状態

マイナスイオンとは空気中に存在する負(マイナス)の電荷を帯びた原子の集合体です。

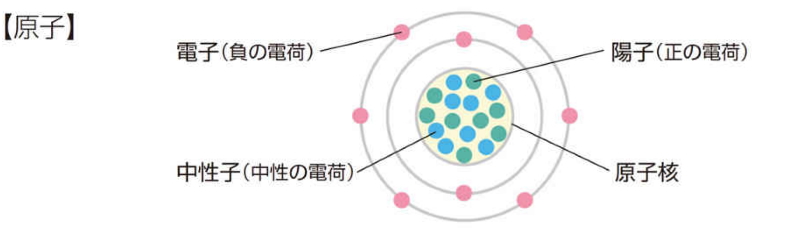

下図のように安定状態にある空気中の原子に特定の刺激が加わると、原子内の電子が飛び出して他の原子に移動してしまいます。その電子を受け取った(加わる)側がマイナスイオンになります。電子が逃げた(失う)側はプラスイオンになります。

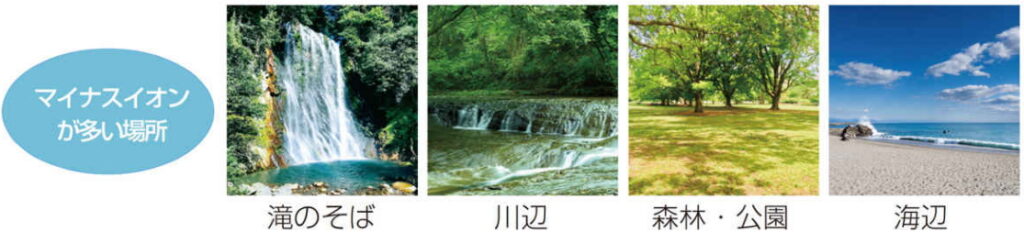

電子を失ったプラスイオンは非常に不安定になるので、安定した原子から電子を奪おうとします。それが私たちの身体に酸化現象を引き起こし、様々な不具合が生じる元となると言われています。

【原子と電子の関係】

原子は中心に正の電荷をもつ原子核があり、その外側を負の電子が回っています。原子核は、正の電荷を持つ陽子と中性の電荷を持つ中性子で構成されます。この時、陽子と電子の数が同じなので、バランスが保たれています。

マイナスイオンとプラスイオンは互いに引き寄せ合う

▽

プラスイオンが多い場所では、マイナスイオンが少なくなる! マイナスイオンの正体は負の電荷を帯びた分子のこと

マイナスイオンの正体は負の電荷を帯びた分子のこと

通常、原子は中心に原子核(陽子と中性子)があり、その外側を電子が回っている状態で安定しています。

その結果、マイナスイオンリッチの空間が滝の近くや森林にて継続的に形成されることになります。しかし自然界に存在するマイナスイオンはわずかで、体に影響を及ぼすほどの量ではありません。

マイナスイオンは、発生してすぐにプラスイオンと結合するため寿命も短く、すぐに消えてなくなってしまいます。その個数は一般的な生活空間で、1cm2あたりに100~200個と言われています。

そこでマイナスイオンを強制的に数万、数十万個と増やすことを目的として、さまざまな方式のマイナスイオン発生器が開発されましたが、マイナスイオン密度の測定基準が曖昧で測定にバラツキもあり、データの信頼性に欠けるという声もありました。

正確なイオン濃度の測定が普及することで、これまで明確にされてこなかった空気マイナスイオンの生理学的、医学的な効果の立証への期待も高まっています。

※特定非営利活動法人。イオン密度測定の基準を設け、イオンに関連する学術や応用技術の発展に寄与することを目的とする。

マイナスイオンの発生方法

日常生活のマイナスイオンとプラスイオン

| コロナ放電式 | 高圧の電流電圧をかけ、マイナス極からプラス極に電子を飛ばす方式。同時にプラス イオンやオゾン、電磁波も発生するが、電圧などを調整することで、オゾンの発生を 少なくすることが可能。発生したイオンの存在は数秒と短い。 |

| パルス放電方式 | 針状に尖らせた電極をマイナス極に使用。高電圧をかけてパルス電流を流し、空気中 に直接電子を放出。放電面積が小さいことで、オゾンの発生量を抑える。 |

| プラズマ放電方式 | 某家電メーカーが開発した技術で、イオン発生装置の電極に交互にプラスとマイナス の電圧をかけて放電を起こし、プラスイオンとマイナスイオンを発生させる。 |

| 熱電離方式 | 対象物を加熱することで電離させる。 |

| レナード方式 (水粉砕方式) | 水滴分裂が起こったときにイオンが発生するレナード効果を利用。水を霧状に発生さ せる。 |

| その他 | 光電効果や紫外線を利用したものなどがある。 |

排気ガスなどで汚れた空気や電子機器の多い場所はプラスイオンが多く存在します。

自然の中、川辺や滝などの水滴がぶつかり合う場所にはマイナスイオンが多く存在します。

都会の生活は過剰なプラスイオンに囲まれている

人体に悪影響を与えるプラスイオンをマイナスイオンが減らし健康力を上げる

私たちは空気中の窒素や酸素、炭酸ガスなどと一緒に、イオンも体内に取り入れています。さらに、肌の表面からもイオンは体内に吸収されるため、細胞にはイオンが満ちているとも言えます。

プラスイオンは化学物質が含まれる新素材や排気ガスなどの二酸化炭素、電磁波などにより大気中に広がり、人体への健康被害や食品の酸化を進める社会問題のひとつです。

このプラスイオンを減らすのが、マイナスイオン(機能性イオン)です。

今日まで世界中の科学者により多くの研究がなされ、マイナスイオンは人体組織を活性化させることがわかっています。

マイナスイオンの作用は、細胞の酸化防止、安眠、免疫の強化、鎮痛、精神安定、自律神経の調整、血液の浄化、肺機能強化など多岐にわたります。そのためガンや糖尿病などの治療に「マイナスイオン療法」※を補完代替医療として取り入れるクリニックも多く、多くの臨床例も報告されています。

現代人の生活環境は電化製品の使用や花粉、粉塵など、さまざまな要因でプラスイオンに傾きやすくなっています。こうした部屋の中でマイナスイオンを発生させると、これらのプラスイオンと結合し質量が増えて下に落ちます。この落ちた微粒子は消えてなくなるわけでないので、こまめに掃除するようにしましょう。

※体を電位で覆って電位の力で治療する電位治療器による治療法。医学博士の高田蒔氏の研究により開発され、1957年に厚労省より家庭用健康治療器として製造が認可された。直接生体に電流を誘導するので、生体マイナスイオン療法とも呼ばれ、空気イオンとは区別されている。

マイナスイオンとプラスイオンが与える影響

プラスイオンは、さまざまな病気を引き起こします。一方、マイナスイオンは、プラスイオンを減らすことで病気を未然に防ぐばかりでなく、新陳代謝を活性化させたり、自律神経を安定させることで、健康力が上がると考えられています。

マイナスイオンがもたらす環境への影響

空気中にはマイナスイオンとプラスイオンが同時に存在しています。マイナスイオンが空気中に増えると、チリや埃、ダニを除去する、たばこの煙やにおいの分解、カビの発生防止などの空気清浄効果があります。目に見えない菌やウイルスに対する除去は、食べ物の腐敗を遅らせたり、免疫力の弱いお年寄りや赤ちゃんを病原菌から守る効果も期待できます。

自然界のマイナスイオン

自然界でのマイナスイオンの発生要因は、主に以下のものがあげられます。

| 励起イオン化 | 宇宙線、紫外線、放射線が直接分子をイオン化する |

| 光電効果 | ある波長の光が個体にあたり電子を放出する |

| 電子発生 | 結晶の焦電・圧電効果により発生 |

| レナード効果 | 水の粉砕による帯電 |

レナード効果を除けば、これらはすべて大気の電離によるものです。

マイナスイオンの健康効果

マイナスイオンがもたらす健康のメカニズムを解説します。

糖尿病

インスリンの作用不足をマイナスイオンが改善する

40歳以上の4人に1人が罹患していると言われている糖尿病は、1000万人の予備軍がいると推計される代表的な生活習慣病※1です。

糖尿病は自覚症状がないのが特徴で、本人が気づかないところで静かに進行し、血管を傷つけ、動脈硬化や網膜症、腎不全などのさまざまな合併症を引き起こします。

糖尿病にはI型とⅡ型があり、ⅡI型は生活習慣病とも言われ、インスリンの作用不足が大きな原因となっています。

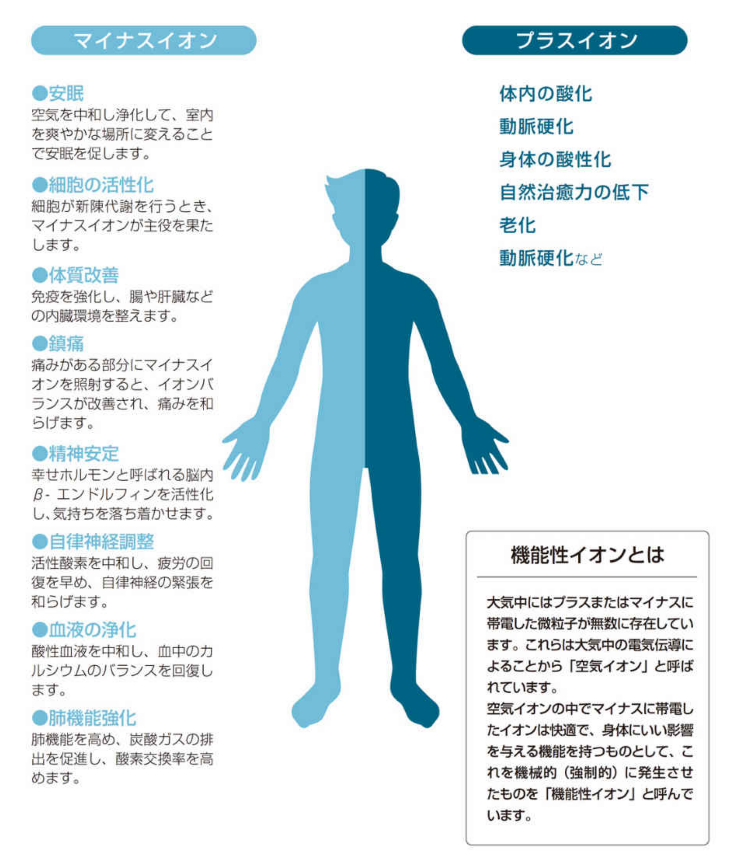

インスリンの働きが鈍くなってしまうのは、間質液のpHが関係していることがわかっていて、pHが7.4以下になると酸性に傾きインスリンの作用が阻害されてしまいます(図1)。マイナスイオンはこの間質液のpHを下げる作用があることから、ⅡI型糖尿病に対する有効性が期待されています。

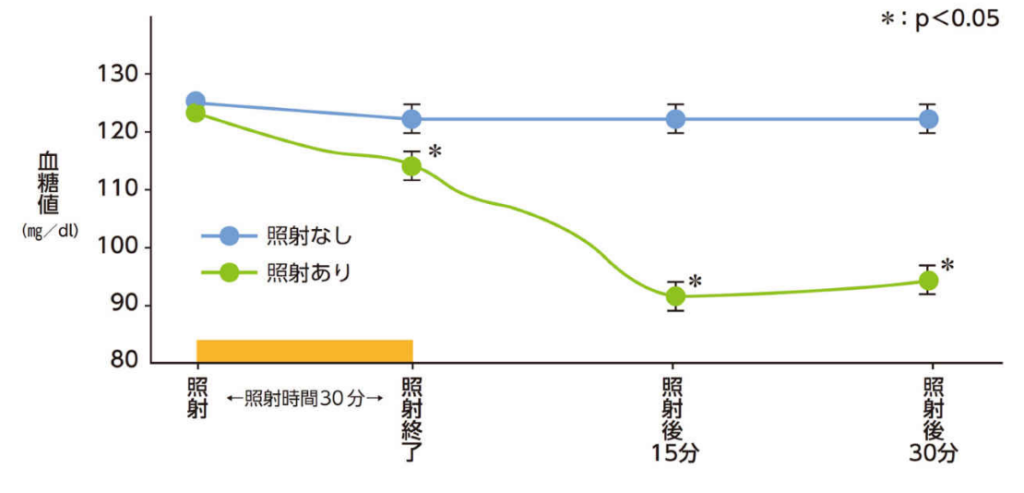

愛媛大学の奥田拓道教授らの研究によると、糖尿病ラットの間質液を取り出し、マイナスイオン発生器※2を使ってマイナスイオンを照射したところ、間質液のpHが上昇することが確認されました。さらにⅡ型糖尿病患者での臨床試験では、30分間のマイナスイオン照射が、間質液pHを上げることで、インスリンの作用を改善するだけでなく血糖値を低下させるという結果も報告されています(図2)。

もちろんⅡI型糖尿病の治療には、食事制限や運動などの生活改善が不可欠です。そのうえで、マイナスイオンの力を付加することにより、スムーズに改善できることはもちろん、気づかずに進んでいく糖尿病の予防としてもマイナスイオンに期待が寄せられています。

※1平成28年度国民健康·栄養調査より

※2堀内昇博士の考案による

間質液と糖尿病の関係(図1)

間質液とは細胞と細胞の間に存在する液体のことで、組織液やリンパ液とも言われます。ブドウ糖(グルコース)は血管を通って身体中に運ばれ、末端の毛細血管から間質液を通して、細胞へ運ばれます。間質液中のグルコースを測れば、血液を採取せずに血糖測定が可能です。

※出典:奥田拓道ら「酸性体質を改善するマイナスイオンの作用」/「空気マイナスイオンの科学と応用 2004年1月発刊より改変

血糖値に及ぼすマイナスイオン照射の効果(図2)

Ⅱ型糖尿病の患者10名に、30分間マイナスイオンの照射ありと照射なしの群で血糖値を比較したところ、照射あり群の血糖値が有意に低下していることが認められました。これによりマイナスイオンは、細胞間質液のpHを上昇させることで、インスリンの作用を改善することが期待されています。

I型糖尿病患者の血糖値に及ぼすマイナスイオン照射の効果

認知症

活性酸素を無毒化し脳の老化を予防する

私たちの体は酸素を取り込んでエネルギーを作り出していますが、酸素を利用する際に常に体内で活性酸素が生じています。この活性酸素が過剰に発生すると細胞を傷つけ、さまざまな健康被害をもたらします。活性酸素は体内の酵素によって分解されますが、こうした抗酸化力は加齢によって衰えていきます。

脳の重さは体重のわずか2%に過ぎないのに、酸素消費量は体全体の4分の1を占めています。呼吸のたびに吸い込む酸素の約25%を脳が消費するため、他の臓器に比べて酸化が激しく、これが脳の老化=認知症を招いてしまう一因と言われています。

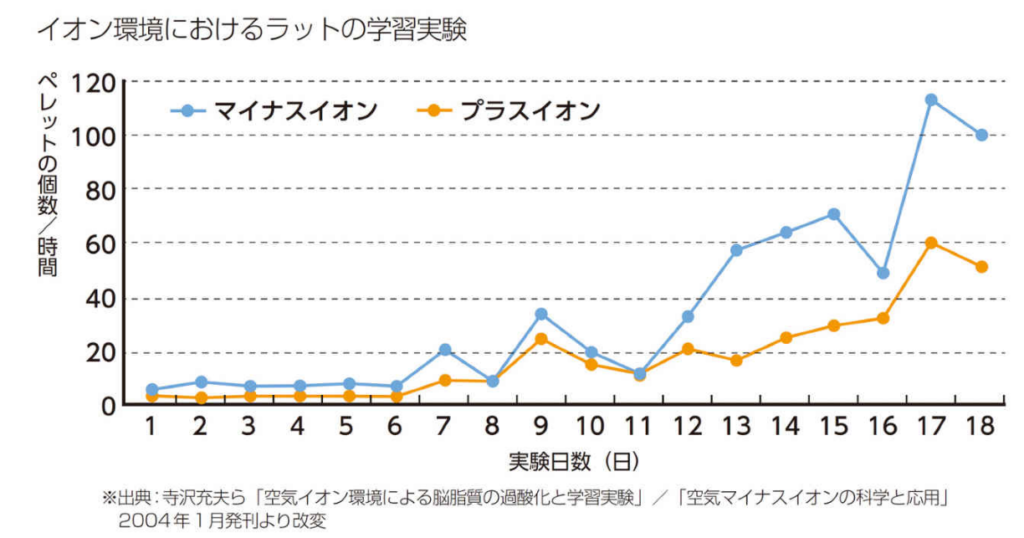

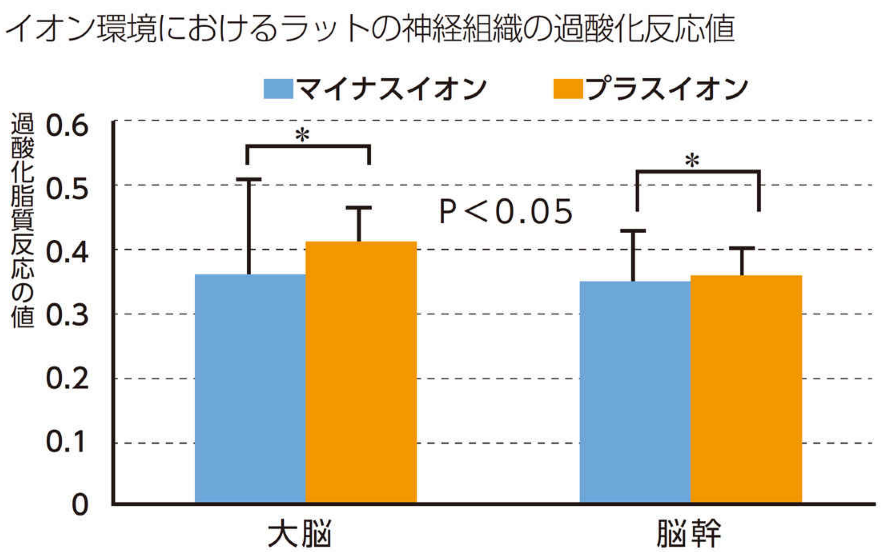

玉川大学の寺沢充夫教授らが行った研究では、マイナスイオン環境とプラスイオン環境に曝露したラットで、それぞれの学習能力や脳脂質の過酸化反応を調べた結果、マイナスイオン曝露のマウスの学習効果が上がりました(図1)。さらに、脳脂質の酸化も低くなっていることが報告されています(図2)。このことからもマイナスイオン環境下では、脳の老化を予防する効果があると期待されています。

日本の高齢者人口は2021年9月現在で3540万人(人口比率29.1%)※。2025年には高齢者の5人に1人が認知症になるという推計もあります。マイナスイオンは認知症にかぎらず、すべての加齢による衰えに対する予防=アンチエイジング効果に対しても大きな注目を集めています。

※平成29年 高齢社会白書より 第1章 第2節3高齢者の健康·福祉より

マイナスイオンにより学習能力が向上(図1)

1日に30分間、マイナイスイオン環境に曝露したラットとプラスイオン環境に曝露したラットで、1時間あたりに獲得したエサの量を比較したところ、実験日数が増すにつれ、マイナスイオン環境に曝露したラットのほうがエサを獲得する量が多くなっていることが判明しました。

マイナスイオンにより抗酸化力が高まる(図2)

1日2時間、マイナスイオン環境とプラスイオン環境に曝露したラットのグループの脳幹と大脳における過酸化脂質の反応を比較したところ、マイナスイオン環境における平均値が有意に低い結果になりました。

※出典:寺沢充夫ら「空気イオン環境による脳脂質の過酸化と学習実験」/「空気マイナスイオンの科学と応用」2004年1月発刊より改変

がん

アポトーシスを誘導し細胞のガン化を防ぐ

生物にはアポトーシスと呼ばれる遺伝的にプログラムされた細胞死(自然死)という機能が備わっています。

通常、細胞の遺伝子が傷つくと修復遺伝子によって修復されますが、遺伝子が修復されず、アポトーシスすることもなく、傷ついた状態で別の遺伝子も次々と傷ついていくと、ガンの発生へと進展してしいます。このため、アポトーシスを効果的に誘導することができれば、細胞のガン化を防ぐことができると考えられています。

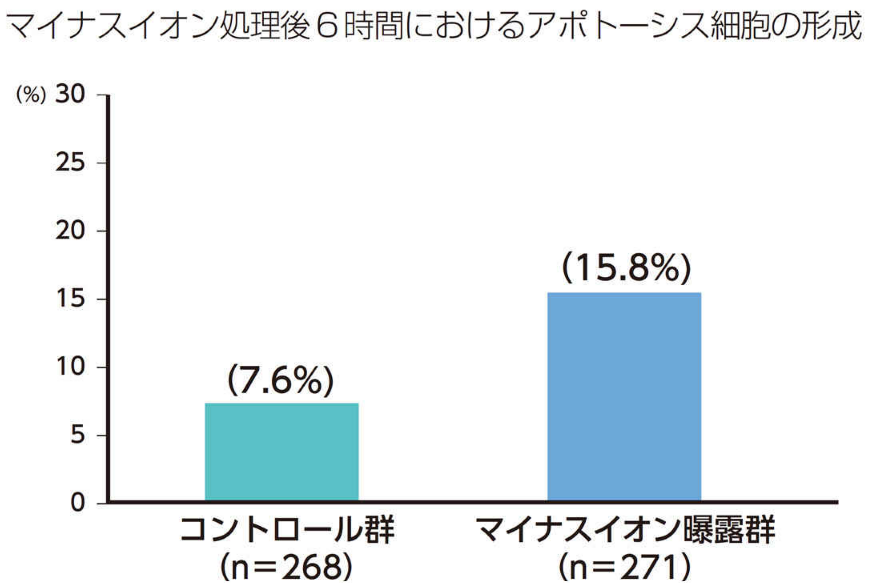

新潟薬科大学で行われた研究によると、2万イオン/cm2程度のマイナスイオン環境に置いた培養線維芽細胞群は、一部の細胞にアポトーシスを起こし、アポトーシスをしなかった細胞群に対しては、細胞増殖を活性化する作用があることが報告されています

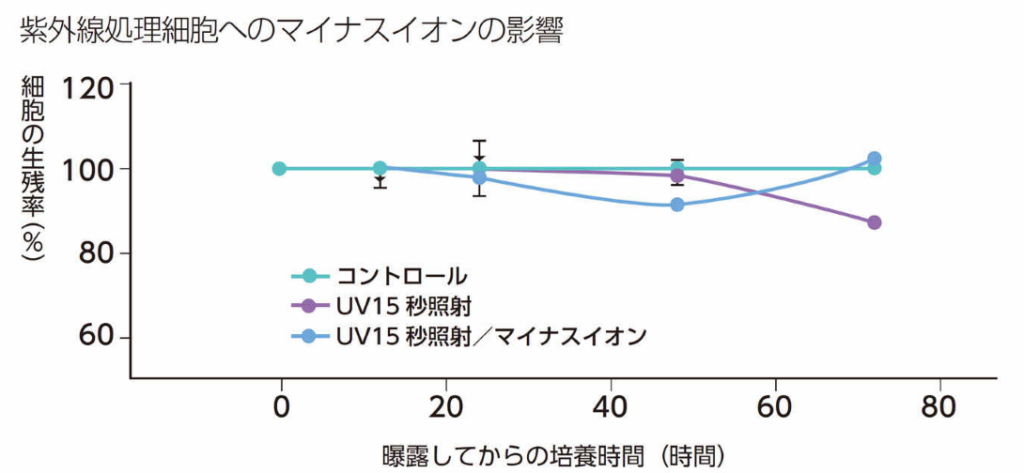

(図1)。さらに、線維芽細胞に紫外線を照射して損傷を与えた後、マイナスイオン環境下で培養すると、細胞群が増殖することがわかりました(図2)。

つまりマイナスイオンには傷ついた細胞を優先的にアポトーシスに導き、アポトーシスを起こさない正常細胞に対しては、その増殖を活発にさせる作用があると言えるのです。

こうしたマイナスイオンの効果は、生体マイナスイオン療法として多くの臨床例が挙げられています。今後はさらに空気イオンの研究が進み、密度や個体に与える影響が解明されることで、効果的な空気マイナスイオンが取り入れられるようになれば、さまざまな病気の予防にも役立つと考えられています。

マイナスイオンによる細胞のアポトーシス(図1)

電子放電式イオン発生器を備えたインキュベーターの中で培養細胞(NH3T3)を、約2万イオン/cm2に30分間、曝露して経過を観察したところ、6時間後にアポトーシス細胞の割合が約16%になり、コントロール群の2倍強に増加していることがわかりました。

※出典:小池哲也ら「マイナスイオンの生体影響(ホルミシス作用)」/「空気マイナスイオンの科学と応用」2004年1月発刊より改変

マイナスイオンが傷ついた細胞を修復し生残率を高める(図2)

培養線維芽細胞に紫外線で軽い損傷を与え、マイナス大気イオン雰囲気下で連続的に培養した結果、72時間後にはコントロール群よりもマイナスイオン群の細胞数が増加していることが判明しました。

※出典:小池哲也ら「マイナスイオンの生体影響(ホルミシス作用)」/「空気マイナスイオンの科学と応用」2004年1月発刊より改変

自律神経

バランスを整え免疫力をアップさせる

私たちが生きていくうえで必要な内臓の働きや血管内分泌腺などは、自律神経がコントロールしています。肝臓、胃、すい臓、脾臓、大腸、さらに血管、汗腺などは、私たちの意思とは関係なく24時間独立して活動しているのです。

自立神経は心と体を活発にする交感神経と、心と体を休ませる副交感神経がうまくバランスを取りながら働いています。このバランスが崩れてしまうと、免疫力が弱まり、不調になりやすくなります。

さらに他の要因が重なることで、ガンや胃潰瘍、糖尿病、痛風、高血圧、肩こり、腰痛などさまざまな病気の発症リスクが高まります。

マイナスイオンの作用のひとつに、自律神経のバランスを正常な状態に戻す作用があります。これはマイナスイオン療法を確立した高田蒔博士が、1984年に発表したヤリイ力の神経を使って証明した研究で知られています※。

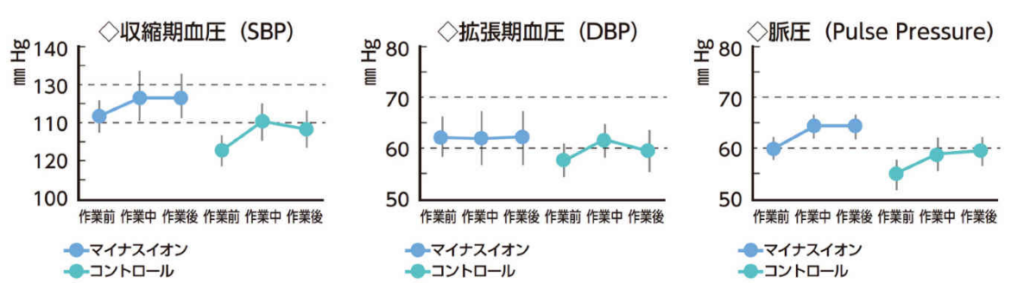

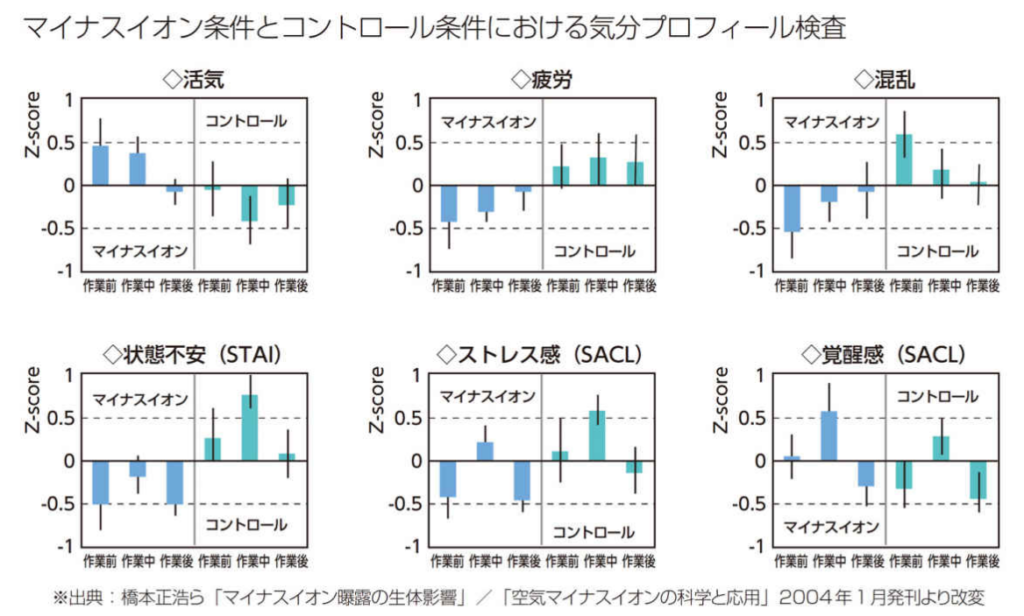

また、産業医科大学では、18~24歳の男子学生10名を対象に、マイナスイオン環境下で暗算課題をこなし、作業前·作業中·作業後の自立神経の活動を記録する臨床試験が行われました。この結果、脈圧と収縮期血圧において有意差が表れ(図1)、課題へのフラストレーションやタイムプレッシャーを軽減すること、作業時の不安、混乱、疲労を減らして活気を高める場合があること、などが報告されています(図2)。

ただし空気イオンの曝露の効果については、空気中のイオン濃度や湿度、個人の特性など不確定要素も多く、今後のさらなる研究が期待されています。

※「電位負荷血清のヤリイカ軸索の活動電位に及ぼす影響」日本温泉気候物理学会、通信医学総会で発表

マイナスイオンによる自律神経の調整効果(図1)

自律神経活動を評価するため、マイナスイオン条件とコントロール条件×ブロック別(作業前、作業中、作業後の3水準)における動脈血圧指標を比較したところ、脈圧で有意差が表れ、収縮期血圧で有意傾向が認められました。

マイナスイオン条件とコントロール条件における動脈血圧指標の変化

※出典:橋本正浩ら「マイナスイオン曝露の生体影響」/「空気マイナスイオンの科学と応用」2004年1月発刊より改変

マイナスイオンによる気分の変化(図2)

マイナスイオン曝露による気分の変化を評価するため、気分プロフィール検査POMS、不安尺度STAI、ストレス検査SACLによる気分評価を、実験条件(マイナスイオンあり·なし)×ブロック別(作業前·作業中·作業後の3水準)で行ったところ、混乱で有意差が、活気と疲労の標準得点で有意な傾向が認められました。

関節痛·神経痛

加齢や肥満で増加する辛い痛みを和らげる

ひじ、ひざ、手や足の指の関節、腰、手首などに強い痛みを感じる関節痛は、関節の動きをなめらかにする軟骨がすり減り、関節の変形や炎症を起こすためで「変形性関節症」と呼ばれます。

「神経痛」は、末梢神経の感覚神経がなんらかの原因で刺激を受け、痛みを生じるもので、ヘルニアなどが神経を圧迫している場合と帯状疱疹の後遺症などがあります。

これらの痛みは医学用語では疼痛と呼ばれ、体に危険を知らせる大切なシグナルです。しかし、症状が進行して痛みが慢性化してしまうと、日常生活に支障が出るようになり、生活の質(QOL)が大きく低下してしまいます。

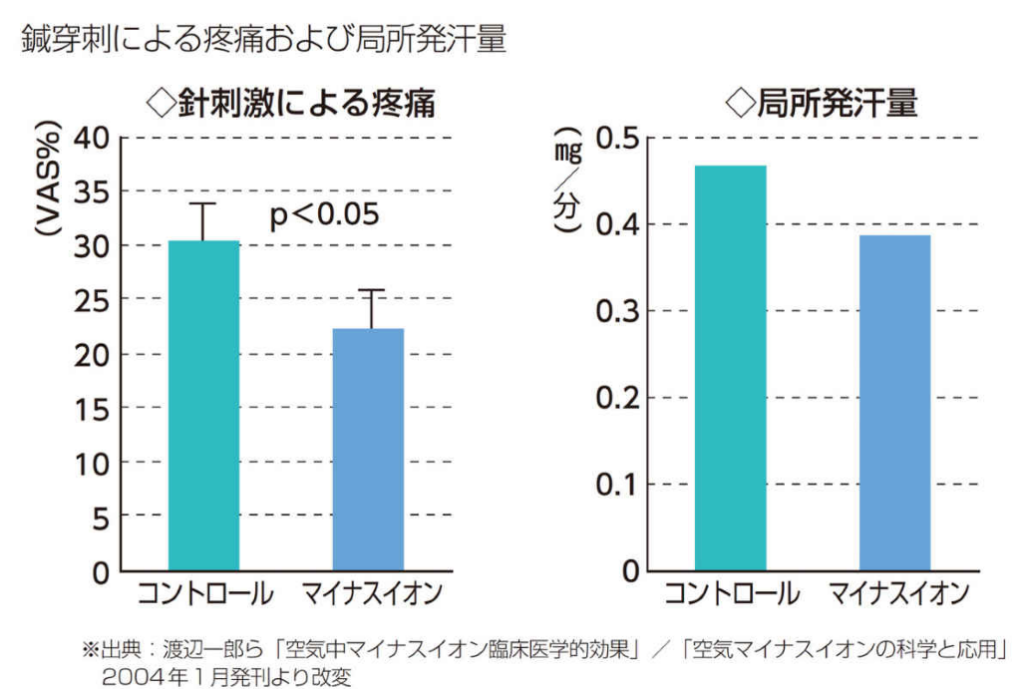

マイナスイオンには、この痛みを和らげる作用があることが報告されています。北海道大学 医学部付属病院では、健常人17人にマイナスイオンを曝露し、鍼を刺したときに感じるVAS(自覚的疼痛スケール)と手のひらの発汗を評価した研究が発表されました(図1)。

マイナスイオンありのほうが痛みの感じ方が和らいでいて、局所発汗も抑えられていることが判明し、将来、疼痛性疾患の治療にマイナスイオンが用いられる可能性に期待が持たれています。また、実際に生体マイナスイオン療法では、慢性多発性関節リウマチ、神経痛、急性膝関節炎など、痛みを伴う症例の改善が数多く報告されています(右頁参照)。

マイナスイオンの疼痛緩和作用(図1)

健常人17名を対象に、マイナスイオン曝露のあり、なしによる針刺激による痛みと発汗量を調べたところ、マイナスイオンありのほうが痛みを感じにくい傾向があり、発汗量も低下したことがわかりました。

生体マイナスイオン療法による改善例

慢性多発性関節リウマチ(32歳·女性)

手や足の関節が腫れ、激痛を伴い9年間苦しむが、治療を始めてから1年半かけて8割がた治癒。4年後に再発するも、治療を再開したところ苦痛もなく日常生活に戻ることができた。

神経痛(62歳·女性)

首筋から背中にかけて重い鈍痛に20年間悩まされる。痛みがひどくなると食欲も低下。治療により痛みが去り、食欲も進み快眠ができるようになった。

急性膝関節炎(54歳·女性)

膝関節の腫れ、痛みを発症。発症から2日後に療法を受けたところ、治療中に痛みがなくなり、炎症も消失。9回の療法で完全に治癒した。

関節リウマチ(44歳·女性)

右足の関節が膨れてしまい疼痛もあり、しかも足の痛さで歩くことが出来なくなった。しかし、30~40回くらいの治療で完全に歩くことができ、痛みもなくなった。

※出典:「マイナスイオン健康法」ジーオー企画出版より

血流改善

カチオン効果で血液がサラサラに

私たちの身体は血流によって、身体の隅々まで酸素や栄養素を行き渡らせ、健康な身体を保っています。

しかし、運動不足やデスクワークなどで長時間同じ姿勢でいたり、食生活の乱れやストレスなど精神的·肉体的な疲労により、血流が滞ってしまいます。

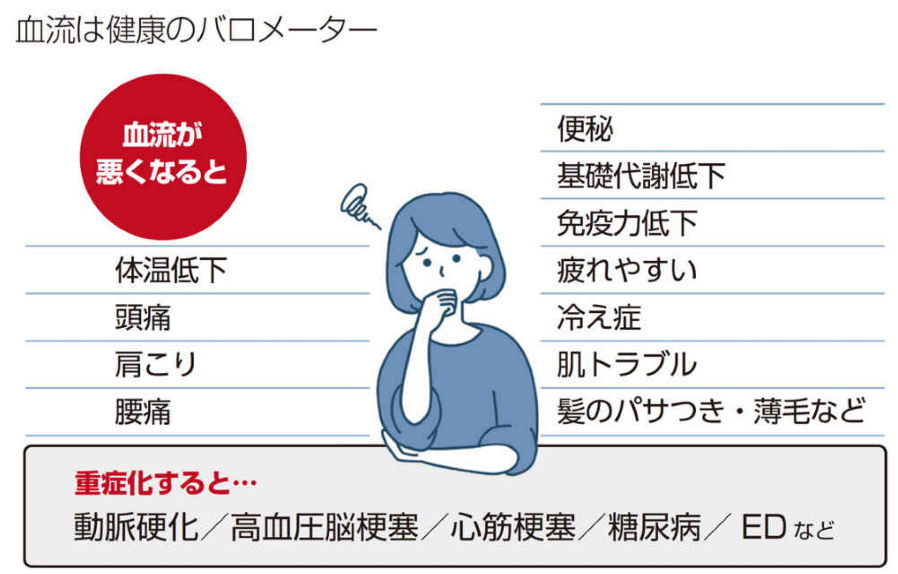

血液がドロドロになると、血流が停滞してしまいます。これは肩こりや冷え性などの原因になるばかりでなく、高血圧や糖尿病、動脈硬化、心疾患などの要因にもなります(図1)。

また、身体の末端まで血液を巡らせる毛細血管は、老化によって働きが衰え、最終的には消滅してしまいます。すると身体の隅々まで酸素や栄養素が行き届かなくなり、老廃物の回収もできないので、さまざまな身体の不調を招くことになります。

血行がいい状態は血液が弱酸性に傾いていて、正常なpHバランスになっています。

一方、血流が滞るドロドロの血液は酸性化しています。マイナスイオンには、血液の酸性化を弱アルカリ性に傾ける効果があり、血流を改善すると言われています。

その効果はカチオン効果と言い、糖尿病でも取り上げたように<マイナスイオンが血液のpHを整える作用>が大きな要因と考えられています。

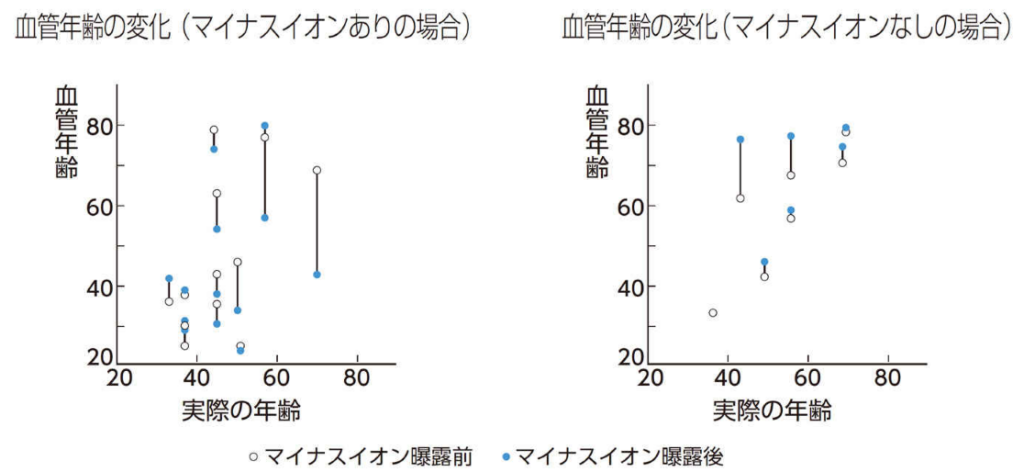

(財)エム·オー·エー健康センター生命科学研究所で行われた臨床試験では15人の被験者に30分間、マイナスイオン雰囲気下に曝露したところ、血圧や抹消血流量から血管年齢が若くなる例が増えたと報告されています(図2)。

また、マイナスイオンによって血流を改善することで、さまざまな病気を予防できるだけでなく、美肌や育毛といった美容面での効果も認められています。

※血液のpHは7.4が最適と言われていますが、肝臓は7.35、脳は7.05、神経は6.8など部位によっても違っています。

血行不良によるさまざまな症状(図1)

血液は栄養分や酸素を末端の細胞まで運ぶ他、老廃物や二酸化炭素を腎臓か肝臓などへ運ぶ役割も担っています。そのため、血行が悪くなると栄養分が身体の隅々まで行き渡らないだけでなく、老廃物が蓄積される悪循環が起こり、さまざまな病気の要因になります。

マイナスイオンによる血管年齢の改善(図2)

健康な男性11名と女性4名(年齢平均48.5歳)合計15名の被験者をマイナスイオン雰囲気

下に30分曝露し、血圧や抹消血流量の変化から血管年齢を割り出した結果、マイナスイオンなしに比べてマイナスイオンありの群は血管年齢が低下する人が多くなりました。

アレルギー

花粉 や 菌 の アレル 物質 を 除去 除菌・消臭 効果 にも 期待

私たちに備わっている「免疫」は、病気を引き起こす異物(ウイルスや細菌など)の体内侵入に対して、身体を守るために反応·攻撃をします。この免疫システムが、ある特定の異物(ダニやスギ花粉、食べ物など)に対して過剰に反応して、身体に症状が引き起こされることをアレルギー反応と言います。

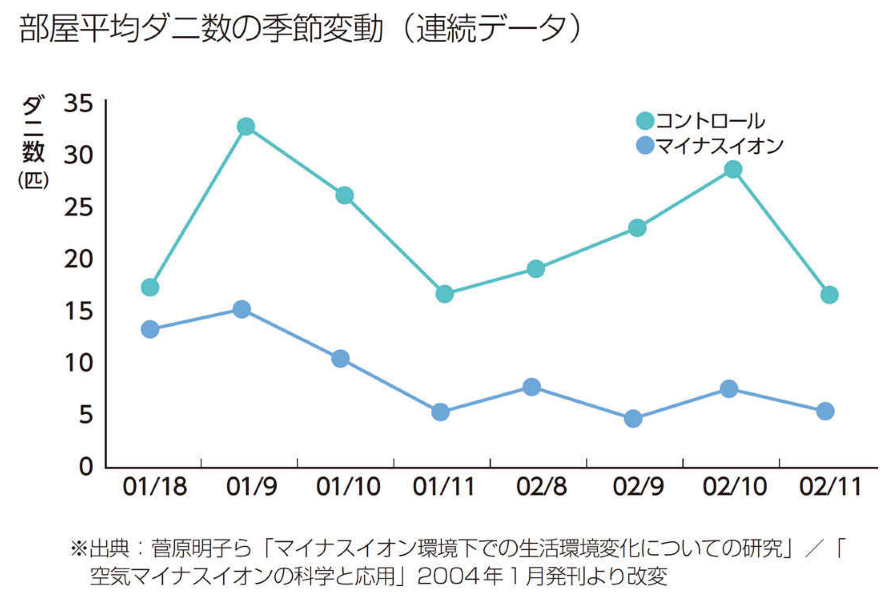

マイナスイオンは、こうした空気中のアレルギー物質の除去にも活用されています。菅原研究所ではマイナスイオン発生機能付きエアコンの使用によるダニの生息数の変化を2年にわたり実験した結果、マイナスイオン環境の部屋ではダニの生息数が減少し、マイナスイオンにはダニによるアトピー性皮膚炎や気管支炎の予防の可能性があると結論づけています(図1)。

マイナスイオンはこうした微生物やカビ、花粉などのアレル物質はもちろん、有害な気体も分解して不活性化すると言われています。空気中の微粒子はマイナスイオンを取り込んで、空気中に留まらず下に落ちていきます。これらはなくなるわけではないので、アレルギー対策としてはこまめな掃除を心がけたいものです。

現代の私たちの生活は電子機器や、花粉、粉塵、排気ガスなど、つねにプラスイオンに囲まれています。こうした生活空間の室内環境をマイナスイオンに傾けることで、心と体の健康にもつながっていくと考えられています。

マイナスイオンによるダニ発生の改善効果(図1)

マイナスイオン発生機能付きエアコンを使用して、マイナスイオン環境にした部屋とマイナスイオンなしの部屋のカーペットやカーテン、枕などインテリアについたダニの数を通年に渡って調べた結果、マイナスイオンエアコンの部屋ではダニが減少するという結果が認められました。

部屋平均ダニ数の季節変動(連続データ)

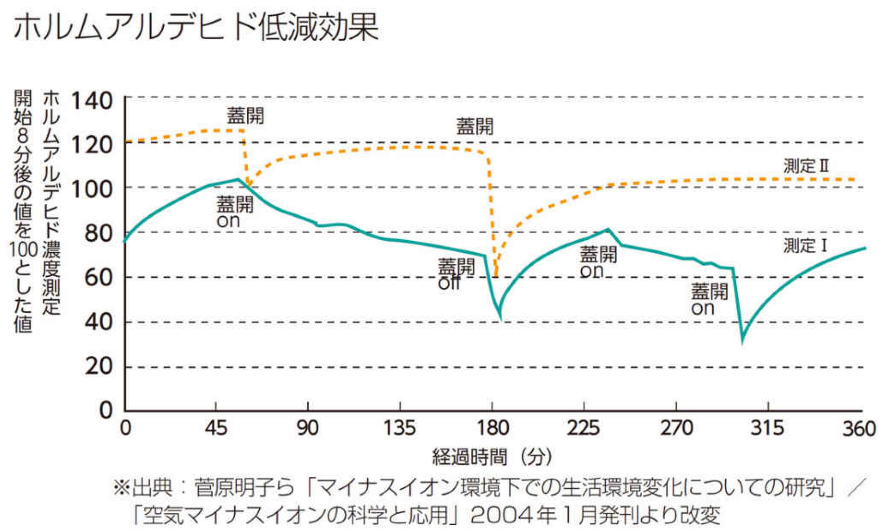

マイナスイオンによるホルムアルデヒド低減効果(図2)

防湿ケース内に汚染源としての合板、マイナスイオン発生器、ホルムアルデヒド簡易測定器を入れ、ホルムアルデヒド濃度を測定。マイナスイオン発生器の電源を切った状態で測定を開始すると、ケース内のホルムアルデヒド濃度は時間とともに上昇しました。

ストレス

リラックス効果でストレス軽減健康障害を未然に防ぐ

現代社会に暮らす私たちは、技術の発展により便利で快適な生活が実現した一方で、競争社会、環境の悪化、高齢化による孤独など、さまざまな要因から多くのストレスを抱えるようになりました。

ストレスとは、外からの刺激により感じる心や体のゆがみのことです。

これは脳を中心とする自律神経系と内分泌ホルモン、全身の免疫系統の協調作用によって行われ、体内で活性酸素を多量に発生させます。

その活性酸素が健康障害を引き起し、数十年前には少なかった生活習慣病の患者を増加させています。

マイナスイオンは自律神経に作用し、交感神経と副交感神経のバランスを整えることで、高ぶった精神を落ち着かせ(リラックスさせ)、精神的ストレスを軽減すると考えられています。

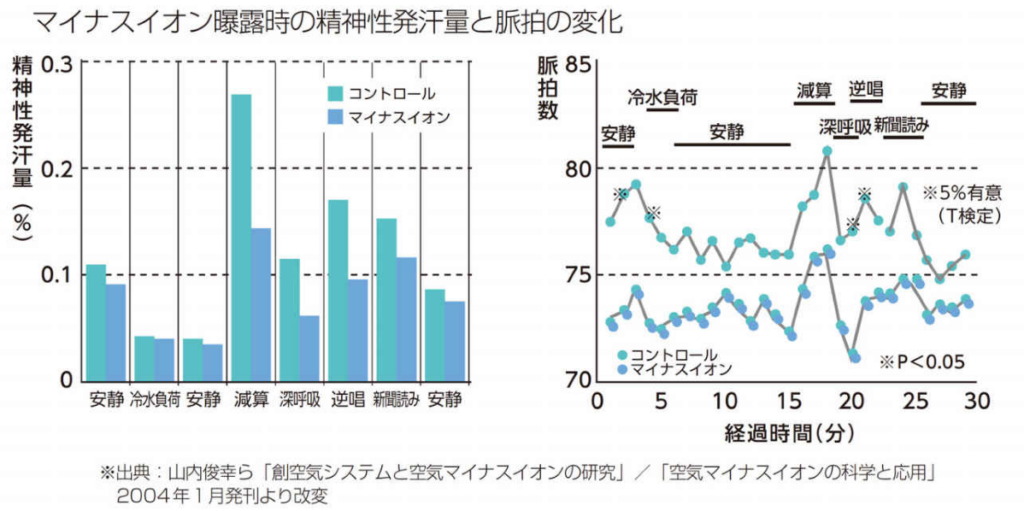

某家電メーカーが行ったストレスの生理作用の臨床試験では、ストレス負荷時にマイナイスイオンを曝露することで、発汗量や脈拍が低くなり、自律神経に影響を与えることがわかりました(図1、図2)。

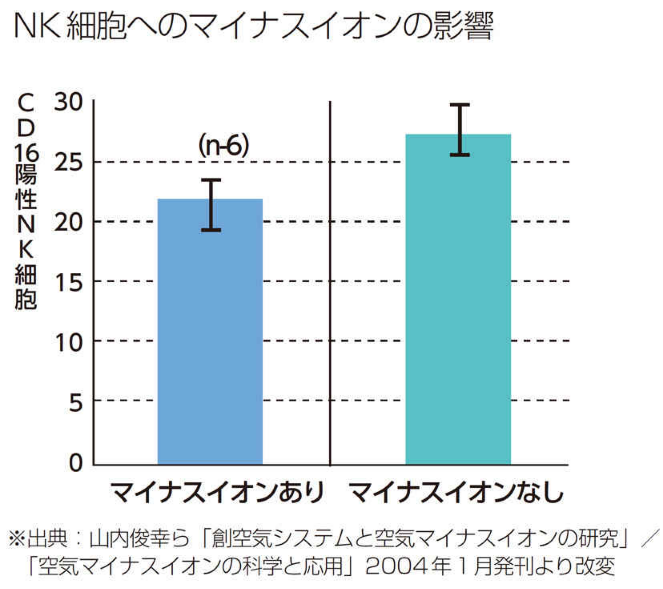

また長期曝露試験では、マイナスイオンが自律神経系に作用することで、免疫系に働きかけ、NK細胞※を低減させることが示唆されています(図3)。

近年は新型コロナウイルス感染拡大により、長期間にわたりストレスを感じる人がさらに増えています。マイナスイオンがもたらすリラックス効果は、身の回りのプラスイオンを消すことで、私たちの心と体をガードすると考えられています。

※精神性ストレスがかかると増加する免疫機能系のリンパ球。ストレスの指標とされる

マイナスイオンによるストレス緩和効果(図1、図2)

健常な男子大学生20名を対象に、マイナスイオン約20万個/mlを曝露あり、なしの状態で、冷水負荷、減算、深呼吸、数字逆唱、新聞読みの負荷をかけ、精神性発汗量と脈拍を計測したところ、どちらも減少傾向が見られました。

マイナスイオンによるNK細胞への影響(図3)

精神的なストレスにより増加する傾向があるNK細胞の増減を測ることで、マイナスイオンの影響を調べました。睡眠時間中の3週間にわたるマイナスイオン曝露あり、マイナスイオン曝露なしで、血液検査を実施。ヘモグロビン、白血球に大きな差は出ませんでしたが、NK(CD+16)細胞の減少が見られました。

静電気とイオンの違い

イオンとは、原子がくっついて化合物になる際、余分な電子(マイナスの電気を帯びた素粒子)を受け取るか放出してしまうことで、プラスマイナスに偏りが出て、わずかに電気を帯びた状態になったもののことです。

一方、静電気は物や人に蓄えられていた電気自体のことを指しています。空気が乾燥した冬、化繊のセーターを脱ぐとパチパチしたり、髪を梳かすとブラシに髪の毛がくっついてきたりするのは、もともとプラスの電気が多く帯電しているところにマイナスの電気を求めて起きる現象です。

この違いが身近でよくわかるのが、濡れた髪の毛をドライヤーで乾かすときです。髪の毛は乾いた状態だとプラスに帯電しやすい性質を持っています。そのため乾かしていく過程で、静電気が溜まりやすくなります。

マイナスイオンドライヤーは、乾いてプラスに帯電した髪の毛に、送風と同時にマイナスの電荷をあて(プラスをマイナスで打ち消して)、髪の毛に静電気が発生するのを抑えています。